この観光プランのおすすめポイント

すし王国能登七尾

すし王国能登七尾

能登半島の中央部に位置する七尾市は、豊かな自然と歴史、文化、風土、そしてそこに住む人々の人情に彩られたまちです。

また、眼前に広がる七尾湾は「天然のいけす」と呼ばれるほど多種多様な魚介類が水揚げされ、市場には四季を通じて新鮮が魚介が並びます。

新鮮な地物の食材を使った寿司を『すし王国能登七尾』では存分に堪能できます。

おすすめは、地元の旬のネタと能登の里山で栽培したお米を使った「能登前寿し」!

※写真は貴寿司の能登前寿し。

七尾のおすすめのお寿司屋さんの情報はこちら(営業時間に注意)

※すし王国能登七尾より引用

能登食祭市場

能登食祭市場

七尾フィッシャーマンズ・ワーフ「能登食祭市場」は、能登最大の漁港・七尾港にあります。

名物は、新鮮な魚介類をその場で焼いて食べられる「浜焼きコーナー」。館内の魚屋でお好きな魚介類を買って、焼いて食べることもできます。

気軽にお寿司を楽しめる「まいもん処 たぶ屋」も人気!能登で水揚げされる活きのいい地魚を中心に、その日その時期の旬のネタをカウンターの向こうで握ってくれます。

また、朝どれの新鮮な海産物や能登の銘産品も販売されていて、ショッピングも楽しめます。

能登食祭市場のホームページはこちら

観光列車「のと里山里海号」

観光列車「のと里山里海号」

のと鉄道が2015年春から運行を開始した観光列車「のと里山里海号」は、「能登の里山里海が織りなす風景と旬の味を楽しむ、ぬくもりと懐かしさを感じさせる観光列車」がコンセプトです。

車窓から能登の美しい風景が臨めるビュースポットでは、最徐行や一時停車をします。

また、途中駅で10~15 分程度停車し、全国でも珍しい鉄道郵便車の見学等のミニイベントも用意されています。

「のと里山里海号」の詳しい情報はこちら

輪島温泉 ホテル高州園

輪島温泉 ホテル高州園

ホテル高州園は、輪島を代表する大型ホテルで、お部屋はもちろん、大浴場からも日本海が一望できるロケーションを誇ります。

波打ち際の露天風呂や大浴場のお湯は、こんこんと湧き出る豊富な湯量42度の自家源泉。泉質はナトリウム – 塩化物泉です。

ホテル内のお祭り広場では、郷土芸能やのど自慢大会等が毎夜開かれる賑やかなホテルです。

おばちゃんとの会話を楽しむ輪島朝市

おばちゃんとの会話を楽しむ輪島朝市

千年以上もの歴史を誇る輪島の朝市では、農家のおばちゃんが朝採りの新鮮な野菜を、漁師町の女衆が活きのいい魚貝類を朝早くから販売しています。

輪島朝市の品物には値札のないものも多く、それらはいずれも交渉次第で値段が決まります。

だた買うだけでなく、朝市のおばちゃん達との会話を楽しみながら、値切りをすることも朝市の醍醐味です。

営業時間 8:00~12:00 定休日 毎月第2、第4水曜日

世界農業遺産(能登の里山里海)「白米千枚田」

世界農業遺産(能登の里山里海)「白米千枚田」

白米(しろよね)千枚田は、輪島市白米町にある棚田です。

日本海に面して小さな田が重なり海岸まで続く絶景は、世界農業遺産(能登の里山里海)のシンボル的な存在として、親しまれています。

水田一面あたりの面積は約20㎡と狭小で、約3.8ヘクタールの範囲に1,004枚の棚田が広がっています。

古くより「田植えしたのが九百九十九枚あとの一枚蓑の下」や「越中富山は田どころなれど能登は一枚千枚田」等の古謡が唄い継がれています。

能登の伝統の祭りを体感できるキリコ会館

能登の伝統の祭りを体感できるキリコ会館

能登地方の夏秋の祭礼には各町内からキリコと呼ばれる巨大な御神灯を神輿のお供に担ぎ出す習慣があります。

キリコ会館のメイン会場「キリコの杜」には、3基の神輿と大柱タイマツ、そして能登地方独特の大小さまざまな約30基のキリコがところせましと立ち並んでいます。

車で走れる砂浜

車で走れる砂浜

千里浜(ちりはま)ドライブウェイは、能登半島西部の石川県羽咋(はくい)市から宝達志水町にかけて全長8kmにわたって広がる砂浜で、クルマが走れることで有名です。

日本海の雄大な波打ち際をゆったりと走る爽快さは、ここだけの贅沢。特に、沈む夕陽を見ながらのドライブは感動的です。

忍者寺と呼ばれるカラクリだらけの建物

忍者寺と呼ばれるカラクリだらけの建物

加賀三代藩主、前田利常公が寛永20年に金沢城近くから移築建立した日蓮宗のお寺で、通称”忍者寺”と呼ばれています。

このお寺は幕府からの公儀隠秘や外敵の目をあざむくために装備されたもので、堂内のあちこちに隠し部屋、隠し階段、落とし穴、切腹の間といった仕掛けが施され、内部は迷路のようになっています。

予約制で、係の方が説明案内してくれます。

予約方法はこちら

加賀百万石 前田家の庭園「兼六園」

加賀百万石 前田家の庭園「兼六園」

加賀百万石 前田家の庭園として造られた兼六園は、水戸の偕楽園、岡山の後楽園とともに日本三名園の一つです。

六つのすぐれた景観「六勝」を兼ね備えていることから、その名がつけられました。

春には気品ある薄紅色が美しい桜や曲水を鮮やかに彩るカキツバタ、秋には紅葉、冬には雪吊りと、訪れるたびに四季折々の美しさが楽しめます。

海鮮丼やお寿司のお店もたくさん!近江町市場

海鮮丼やお寿司のお店もたくさん!近江町市場

近江町市場(おうみちょういちば)は金沢の「市民の台所」として地元で親しまれています。

鮮魚、青果、惣菜などのお店が集まる市場ですが、海鮮丼やお寿司のお店もたくさん軒を連ねていて、どのお店にするか迷ってしまいます。

もちろん、回転ずしもありますよ。

近江町市場のホームページはこちら

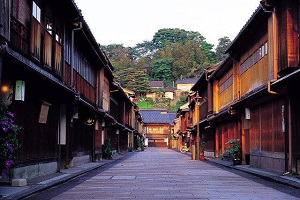

茶屋街で和の風情を感じるまち歩き

茶屋街で和の風情を感じるまち歩き

ひがし茶屋街は、江戸時代の文政3年(1820年)に加賀藩が城下のお茶屋を集めてつくった花街です。

今でも美しい出格子がある古い街並みが残り、昔の面影をとどめています。

現在は7軒のお茶屋が営業。約20名の芸妓さんが伝統の芸を受け継いでいます。

お茶屋や町家の建物を生かしたレトロモダンなカフェやショップが立ち並んでいます。

ひがし茶屋街のおすすめのカフェの情報はこちら

のと鉄道が運行する観光列車「のと里山里海号」は、「能登の里山里海が織りなす風景と旬の味を楽しむ、ぬくもりと懐かしさを感じさせる観光列車」がコンセプト。輪島温泉からは観光バスで世界農業遺産の千枚田や千里浜なぎさドライブウェイへ。のんびりと能登を旅する観光プランです。

のと鉄道が運行する観光列車「のと里山里海号」は、「能登の里山里海が織りなす風景と旬の味を楽しむ、ぬくもりと懐かしさを感じさせる観光列車」がコンセプト。輪島温泉からは観光バスで世界農業遺産の千枚田や千里浜なぎさドライブウェイへ。のんびりと能登を旅する観光プランです。

観光列車「のと里山里海号」

観光列車「のと里山里海号」 北陸鉄道の定期観光バス「わじま号」

北陸鉄道の定期観光バス「わじま号」